ダンダラスズメダイ属の本種は、当地においてはそれほど多くみられる種ではない。 したがい水深2m程度の浅瀬を泳ぎ去ろうとしたって、珍しいですよオーラが駄々洩れになっているのだから、何事もなく私の前を通れると思うのは、リスク管理がなっていないとしか言いようがない(?)。次の瞬間には滅多にすることない全力のフィンキックで追いかけていた。 写真は若魚~成魚の段階であり、幼魚はもうちょっと可愛い。見たい。 https://www.fishbase.de/summary/9982 http://www.wildsingapore.com/wildfacts/vertebrates/fish/pomacentridae/fasciatus.htm

Lutjanus johnii – カドガワフエダイ

Scientific Name: Lutjanus johniiEnglish Name: John’s snapperObserved in: Sentosa, SingaporeObserved Water Depth: Less than 5mObserved Timing: Anytime Lutjanus ehrenbergii – ミナミフエダイなのかと思ったが、どうやら違うかもしれない。 https://www.fishbase.de/summary/lutjanus-ehrenbergii

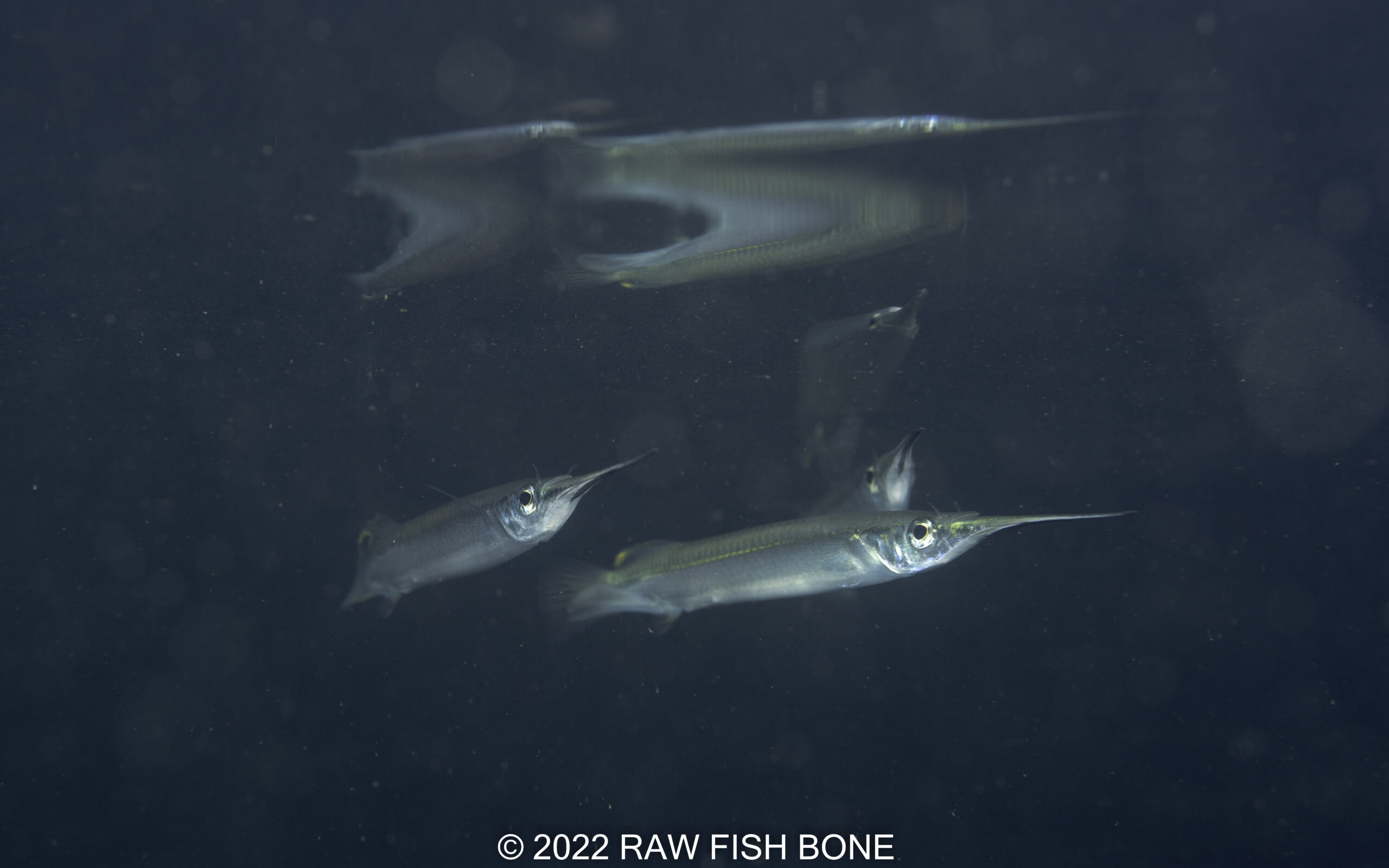

Hyporhamphus dussumieri – マルサヨリ

Scientific Name: Hyporhamphus dussumieriEnglish Name: Dussumier’s halfbeakObserved in: Sentosa, SingaporeObserved Water Depth: Less than 1mObserved Timing: Anytime 水面に浮かんでいる餌を食べるために、水深数センチを集団で泳いでいる。よく見れば伸びているのは下顎であり、その吻が上方に湾曲していることで、獲物を掬い取って捕食可能な形状となっている。いままでカジキと同じく上顎が伸びているもんだと思い込んでいたが、物凄い受け口の魚であった! ところで、サヨリといっても、様々な種がいるようであり、当地に生息する海水性のサヨリということで、当たったのが当種、マルサヨリだった(もしかしたら違うのかも)。

Doryrhamphus dactyliophorus – オイランヨウジ

Scientific Name: Doryrhamphus dactyliophorusEnglish Name: Banded pipefishObserved in: Sentosa, SingaporeObserved Water Depth: Less than 5mObserved Timing: Anytime サンゴ下にイソハゼでもおらんかとライトを照らしてみたら現れました。

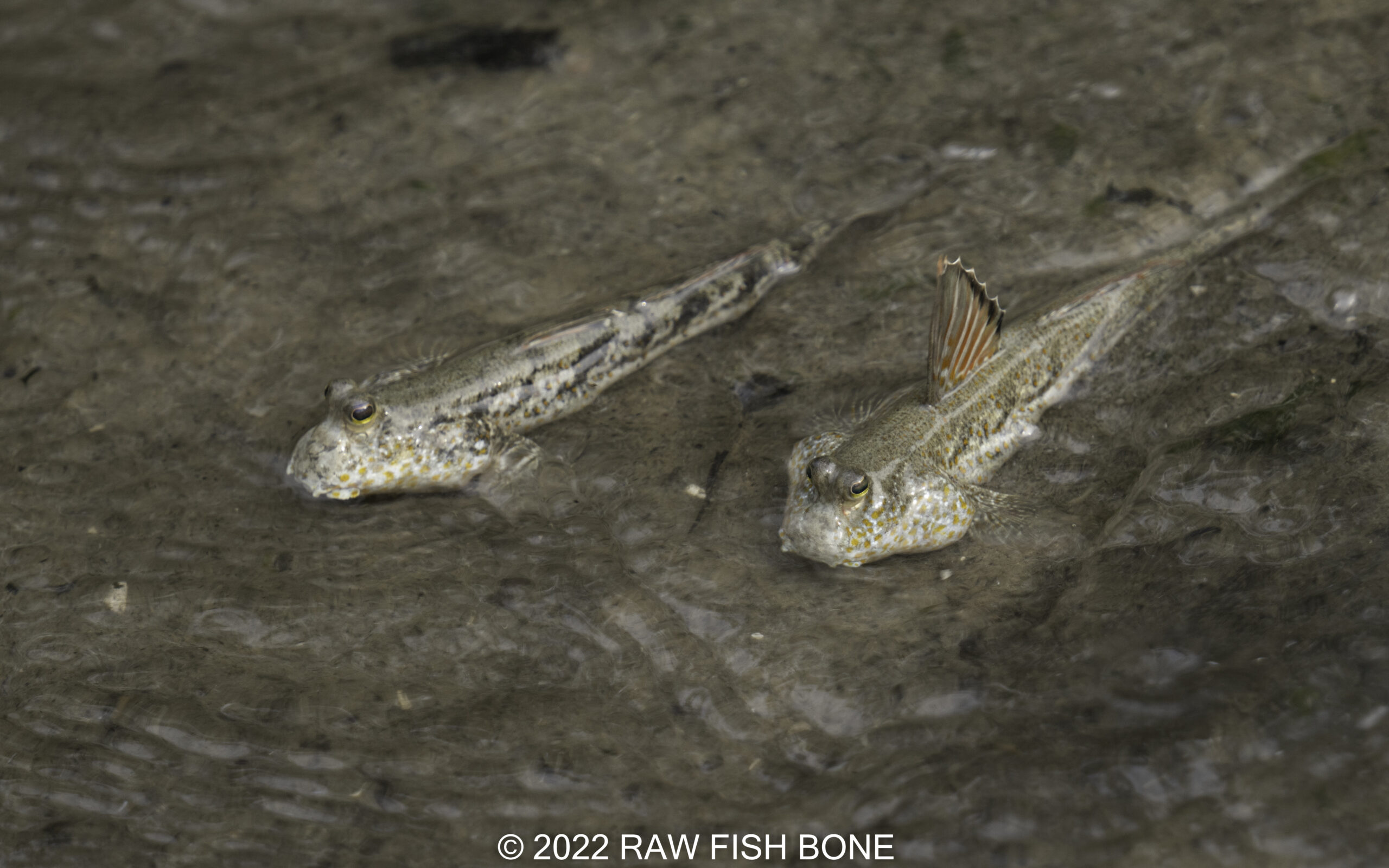

Periophthalmodon schlosseri – ジャイアントマッドスキッパー

In Singapore 当地の干潟に時期にいけば、そこかしこに見られる本種ではあるが、ヒレを広げた姿はなかなか珍しいのではないだろうか。写真下段の通り2匹が不意に近寄ってしまい、お互いが威嚇する数秒間だけ開いてくれた。なんというか、確かに重そうで、開くのが大変そうである。

Upeneus tragula – ヨメヒメジ

https://www.fishbase.de/Country/CountrySpeciesSummary.php?c_code=702&id=5443

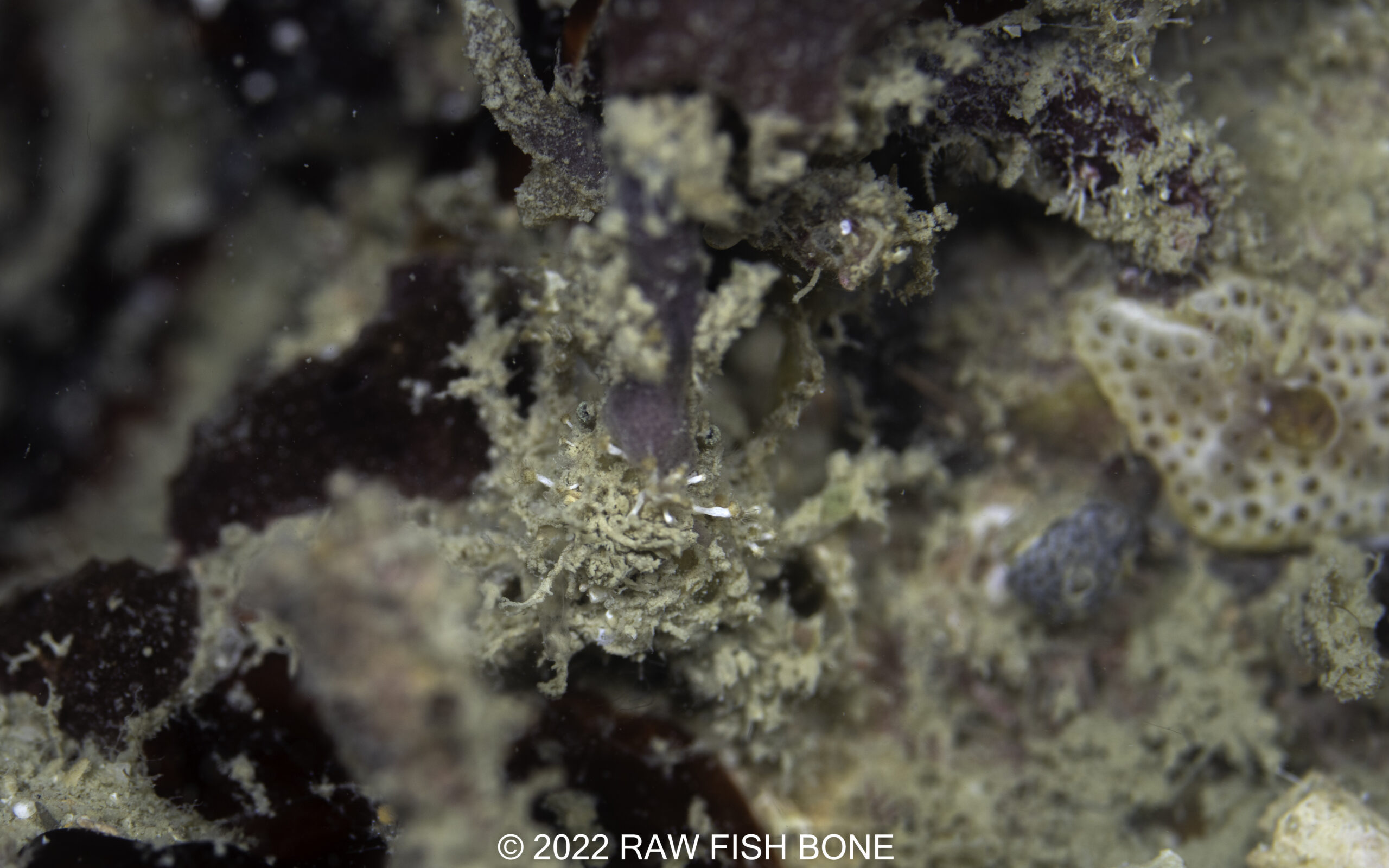

Huenia heraldica – コノハガ二

In Singapore どこに個体がいるかわかるでしょうか。画面中央につぶらな瞳を2つ確認できたら全体を認識しやすいかもしれない。緑や茶色の個体を日本で見ることはあったが、紫色の個体もいるというのは新しい発見であった。背負っている海藻も独特で当地の環境に馴染むようになっている。 In Japan 透き通った綺麗な緑色のコノハガニ。

Chelonia mydas – アオウミガメ

Scientific Name: Chelonia mydasEnglish Name: Green sea turtleObserved in: Pulau Hantu, SingaporeObserved Water Depth: 10mObserved Timing: Nov-21 カメとかイルカ・クジラといった魚類以外の海洋生物は神格化された人気を獲得しており、なんだかなぁと思うことも少なくない(=物事の一面しか見ないのはあまり好きじゃない)。 しかしながら、よくよく考えると爬虫類が海の中にいるってのは面白い。海生爬虫類というらしく、現存するのはウミガメの他はウミイグアナくらいらしい。今度またちゃんと調べてみようと思う(ガラパゴスのダイビングで見せてもらったウミイグアナは神々しくて後光がさしていた←神格化してる)。 さておき、写真の個体は当地一本目にスポットしたものであり、なるほどウミガメとはこういったシンガポールの都会の内湾でも生息しているのかと、感慨深い出会いであった。いつもよりはほんの少しね。

Palaemonidae sp. – テナガエビ科の1種

エビの分類は正直言ってよくわからないので、間違っているかもしれない。ナイトダイブで確認できた。青い目が綺麗。

Periclimenes platycheles – オシャレカクレエビ

日本でもよくみるオシャレカクレエビ。どの部分がお洒落なのかと不思議に思うもんだが、おそらく関節部分のオレンジであったりハサミの青だったりのことなんであろう。和名の名付け親はとても奥ゆかしい感性の持ち主に違いない。

Pseudopaguristes monoporus

In Singapore ヤドカリはマニアックだ。マニアックすぎるから手が出ない。同時にヤドカリには幼稚園児だって虜にするわかりやすい魅力がある。家ごと移動してるなんて、改めてすごい(英語だとヘルメットになるから味気ない。家のほうがいい)。当地でも度々観察する機会があるが、黄色い家に思わずファインダーを向けてしまった。 http://www.wildsingapore.com/wildfacts/crustacea/othercrust/anomura/hermit/banded.htm

Penaeidae sp. – クルマエビ科の1種

In Singapore これまたよくわからないエビである。いろんなエビが探せばいるものだが、エビカニの世界も大変奥深く、魚類で手一杯なので未分類の子たちが増えていく一方。。

Palaemonidae sp. – テナガエビ科の1種

In Singapore おそらく何かのカクレエビであり、Pontoniinae – カクレエビ亜科に属する種であるかと思うのだが、テナガエビ科が当亜科を包含するのでタイトルの通りの分類としてみた(やっぱりカクレエビの一種のほうがいいかな。。)。 下段の写真は面白い環境におり、カラフルで綺麗だ(この生え物は何と言うんだろう)。上段2枚はヤギについてい抱卵個体をナイトダイブ時に観察した。エビはもっと絞って撮ればいいのだが、この時はちょっと理由があってそれができずフンワリさせてしまった。

Nudibranches – ウミウシ

最近あんまり撮ってないけど、こうしてみるとすごい。

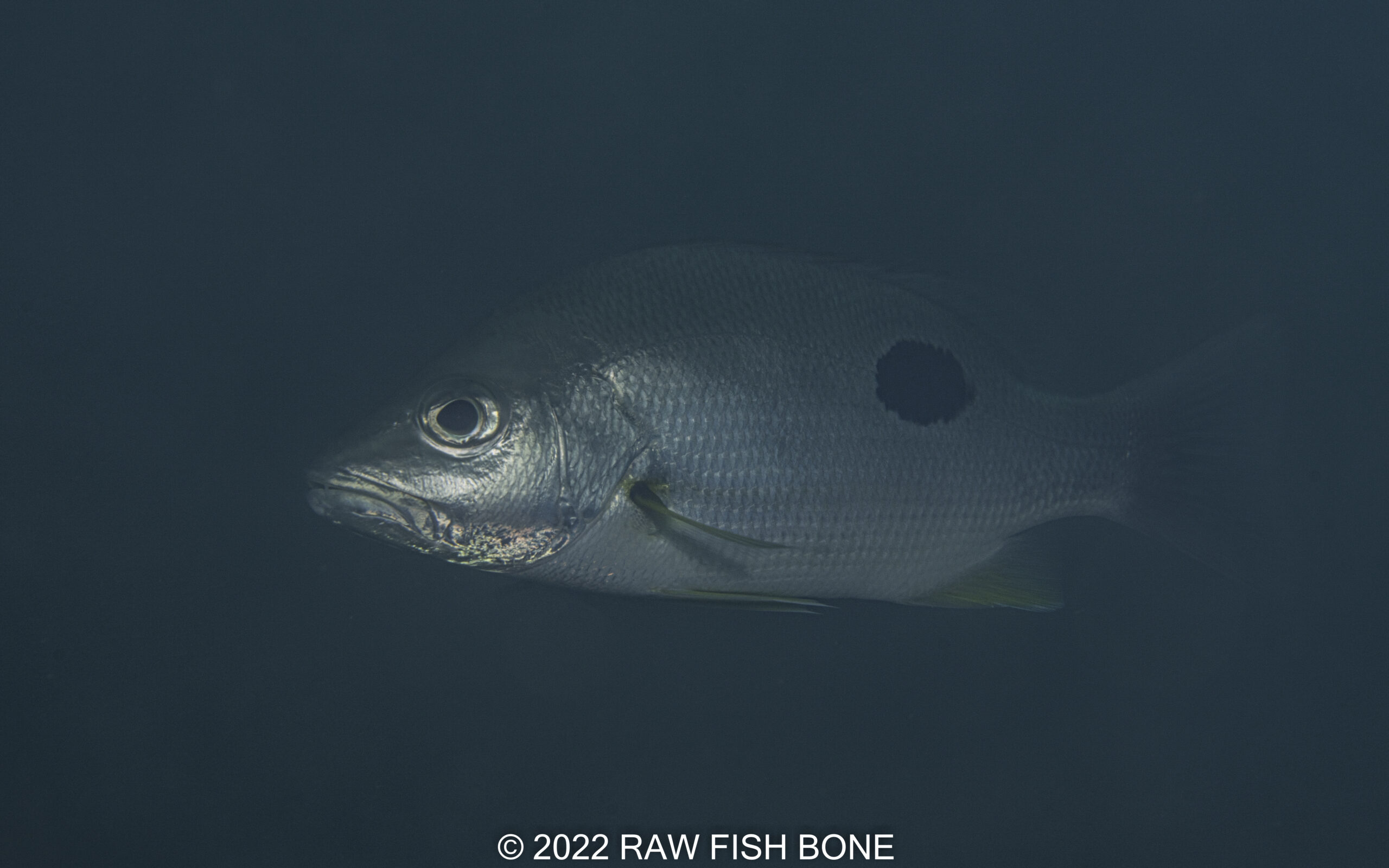

Pomacentrus cuneatus – ウェッジスポットダムセル

Scientific Name: Pomacentrus cuneatusEnglish Name: Wedgespot DamselObserved in: Pulau Hantu, SingaporeObserved Water Depth: Around 10mObserved Timing: Feb-22 昔はアンボンでしか見られなかったスズメダイらしいが、今は当地を含む東南アジア広範囲に生息しているらしい。 Jeffery et al., 1995. New Localities for the wedge-spot damselfish, Pomacentrus cuneatus Allen, 1991 (Teleostei: Pomacentridae) in Southeast Asia https://coralreef.nus.edu.sg/publications/Low1995Raffles_Bull._Zool.pdf

Halichoeres binotopsis – バンデッドレインボーラス

Scientific Name: Halichoeres binotopsis English Name: Saowisata wrasseObserved in: Pulau Hantu, SentosaObserved Water Depth: Around 5-10mObserved Timing: Anytime 英名はSaowisata WrasseともRainbow Banded Wrassとも。 FishBase: https://www.fishbase.se/summary/12789#

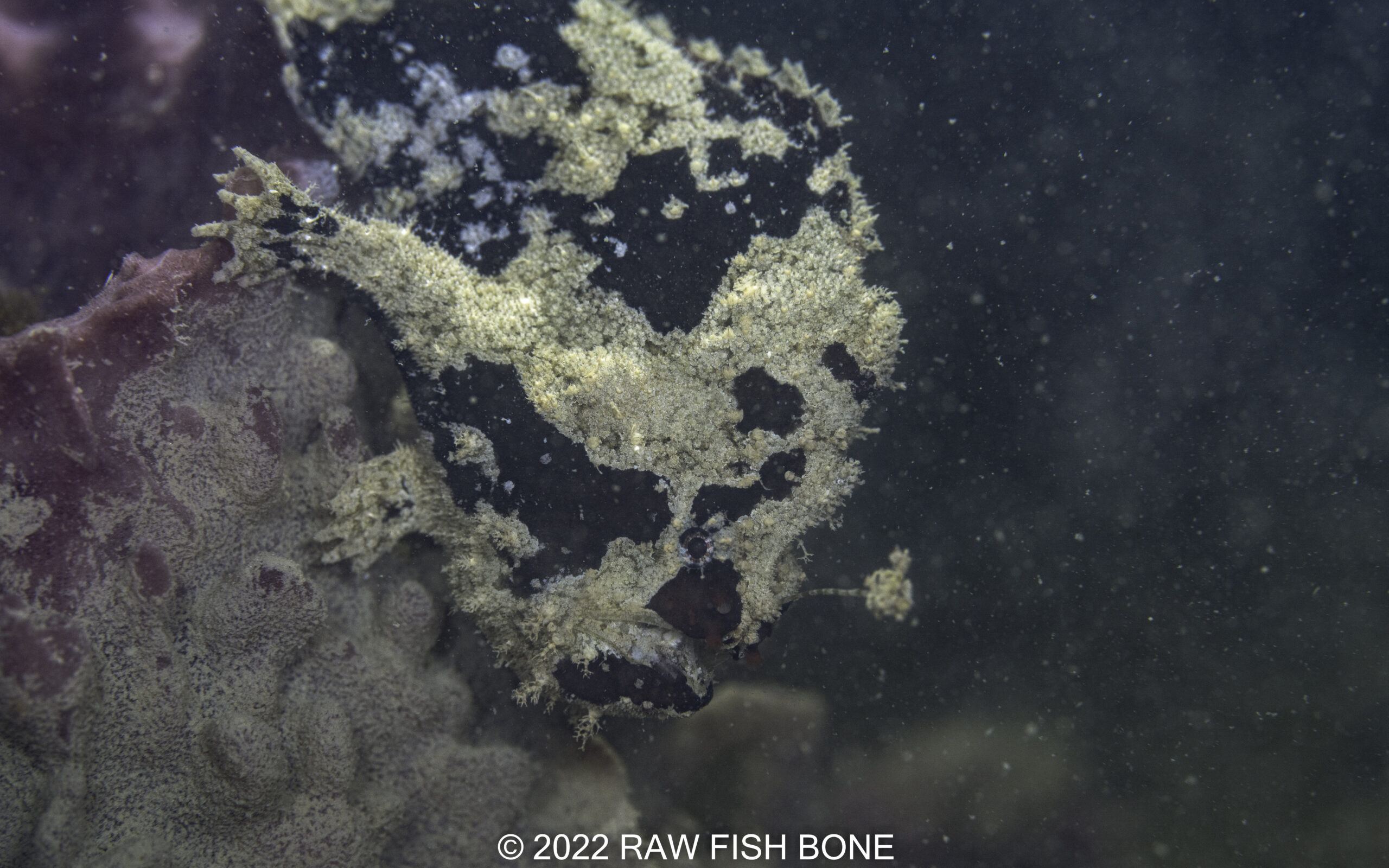

Antennarius striatus – カエルアンコウ

Scientific Name: Antennarius striatusEnglish Name: Striated frogfishObserved in: Pulau Hantu, SingaporeObserved Water Depth: 10mObserved Timing: Jan-22

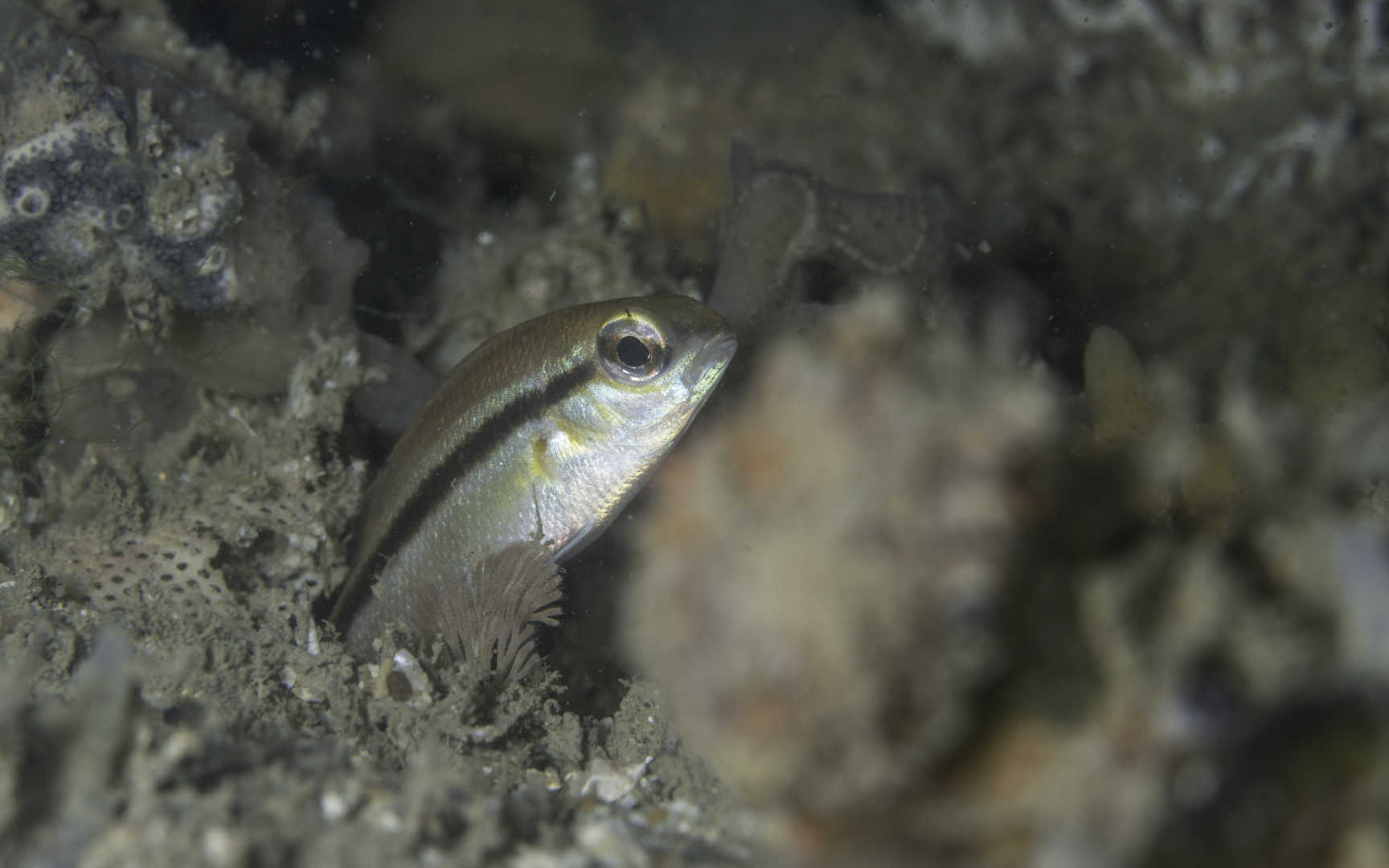

Idiosepius paradoxus – ヒメイカ

世界最小のイカともいわれる当種は2cmで成熟個体となる。当個体もサイズはせいぜい1-2cmであり、見つけるのは至難の業。近くにいたテンジクダイを撮影していたところ、視界の端で何やらアマモを移動して回る微小な物体をとらえ、ファインダーを向けてみるとヒメイカであった。日本にも生息はしているが、自身で発見することができたのは初めてであり、感動もヒトシオであった(ヒトシオってなんだ)。

Chaetodontoplus mesoleucus – チリメンヤッコ

Scientific Name: Chaetodontoplus mesoleucusEnglish Name: Vermiculated angelfishObserved in: Pulau Hantu, SingaporeObserved Water Depth: 10mObserved Timing: Jun-22 尾鰭が青みがかった灰色になるとpoliourus (=Graytail Angelfish)となり日本には生息していない種となる。それにしてもキンチャクダイ科の同定は楽で良い。その為か手持ちの図鑑はやたらとキンチャクダイ科の情報が充実している。

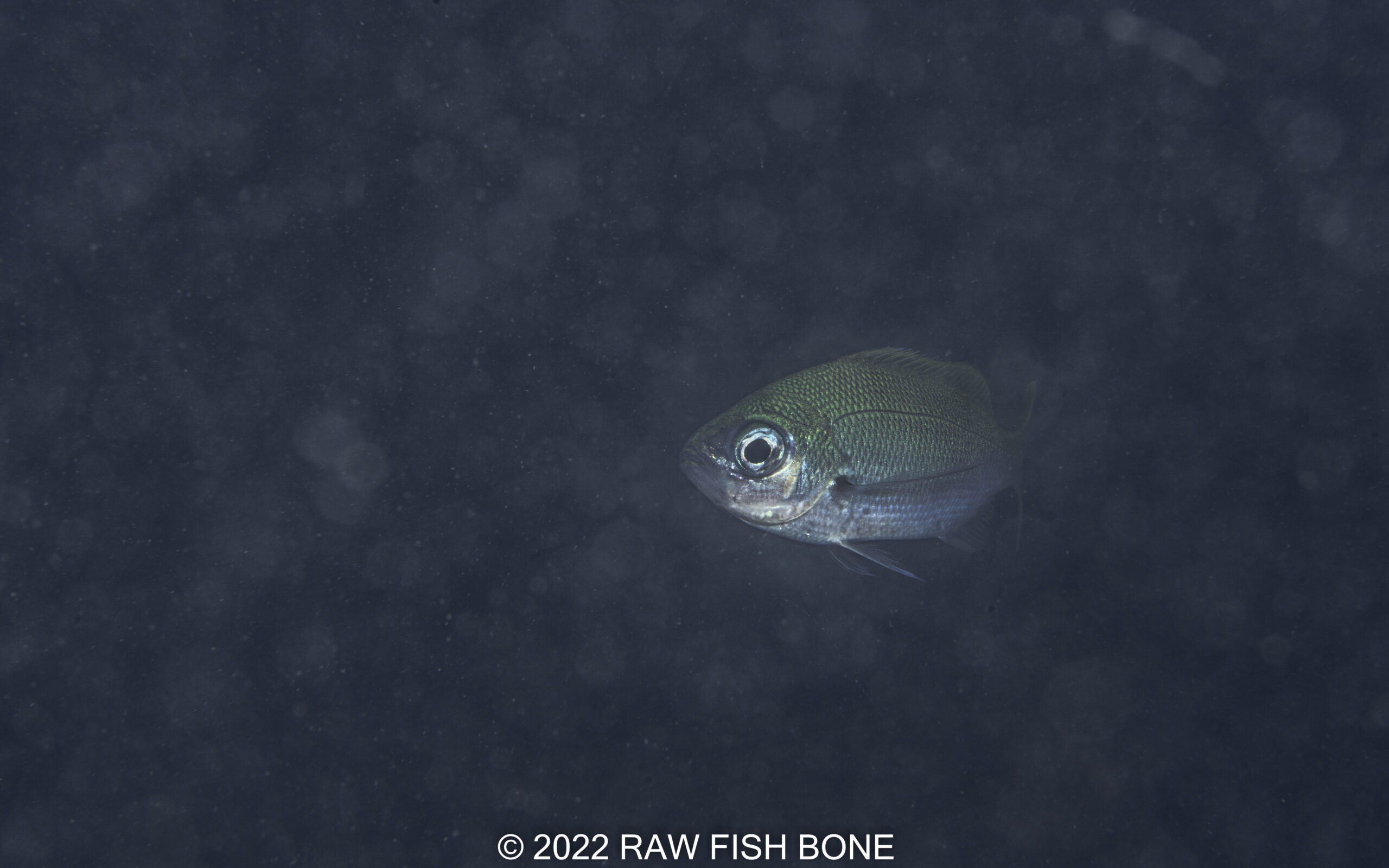

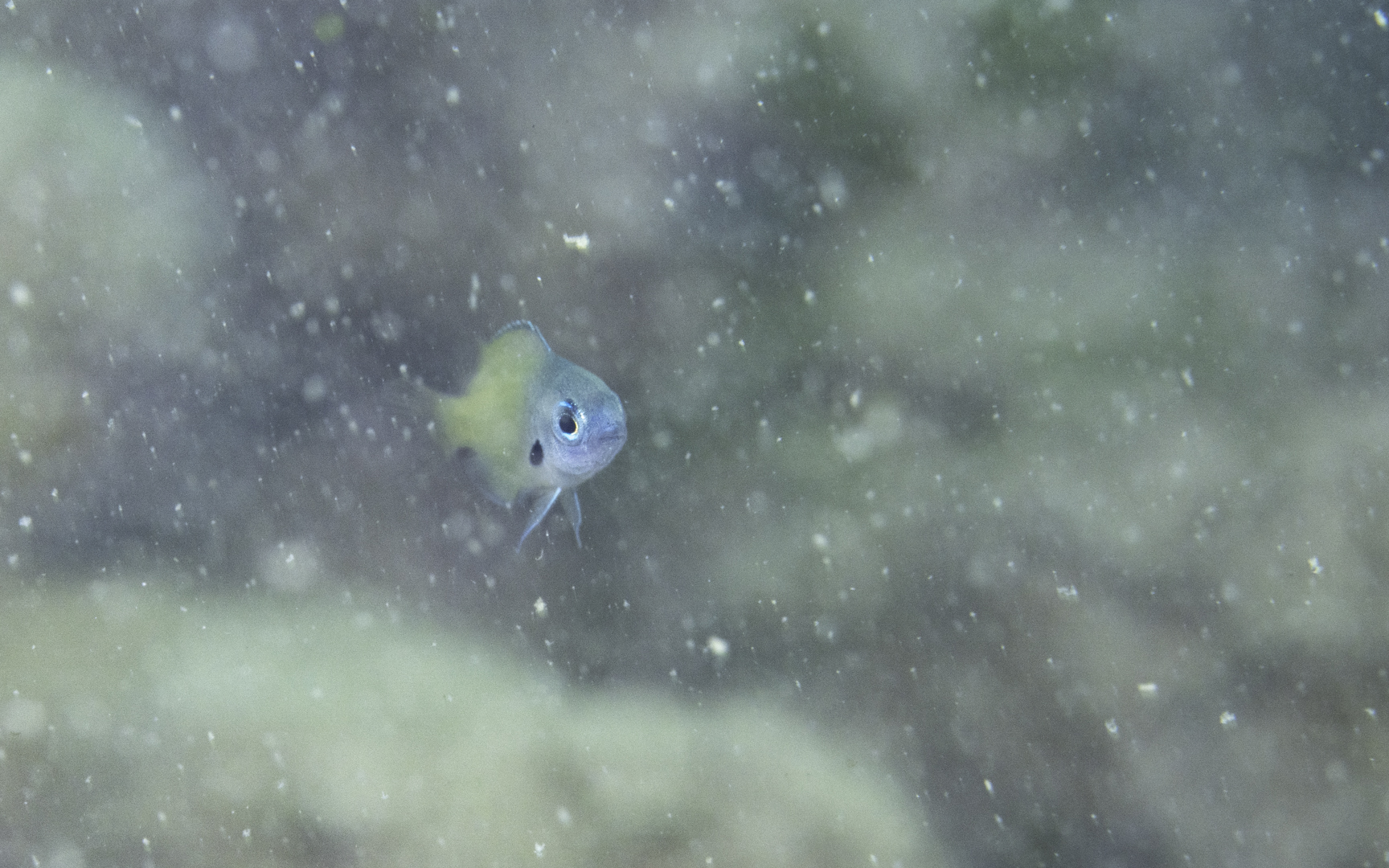

Pomacentrus nigromarginatus – ニセモンツキスズメダイ

雪のように降り注ぐ(しかも大雪)浮遊物の中を動き回るケナゲなスズメダイ。チームは移動中であったが、こんなの見つけたら多少はぐれても撮らないわけにはいかない(でも、ほどほどにしようと最近反省している。。)。 ちなみに当種は日本にも生息しており、それも私が頻繁に訪れる地域に生息しているようであるが、当地で初見となった。 腹鰭上部の黒斑と下部の黄色体色が特徴。成魚になると尾鰭外縁が黒色となるようであるが、幼魚である当個体ではその特徴は観察できない。類似種としてモンツキスズメダイがいるが、体色は黄色くなく尾鰭も黒く縁どられていないとのこと。

Acreichthys tomentosus – フチドリカワハギ

カメラを向けるとひらひらとゆっくりではあるが確実に視線を逸らしてくるカワハギたち。良いアングルで撮るには意外に根気がいります。周囲の環境に応じて体色が変わるようで、写真のどちらもよく溶け込んでいます。

Pseudomonacanthus macrurus – コクテンハギ

写真の通り色は様々で、全体的に黒点が散在することが特徴であり、識別のポイントとなるよう。 成魚はでかすぎて全身が収めきれないなと思っていたところ、ちょうどいいサイズの若魚がいた(写真下段左)。若いころは、こんな綺麗なヒレをお持ちなのかと、感動しつつじっくり見てみると、一方で髭も伸びてきていることを発見し、なんだかとても微妙な気持ちになった。

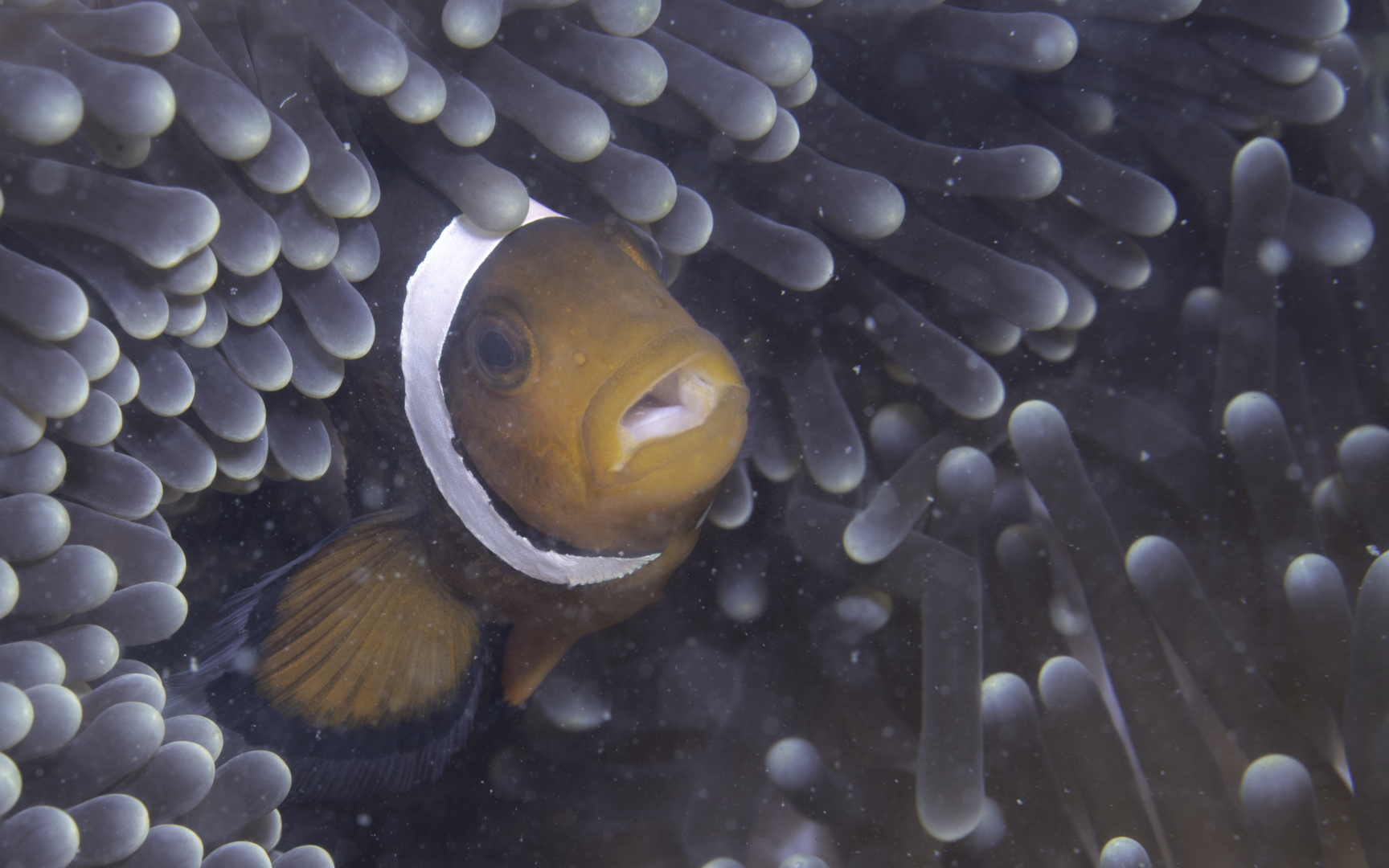

Amphiprion ocellaris – カクレクマノミ

Scientific Name: Amphiprion ocellarisEnglish Name: Ocellaris clownfishObserved in: Pulau HantuObserved Water Depth: Around 5mObserved Timing: Anytime クマノミもいろんな種類がおり、微妙な違いで種が異なるので日本にいない種まで含めた同定はよくわからない。フワフワしたイソギンチャクに包まれて写真映えがすさまじい。 Side Story Photography 幼魚はさらに写真映えがすさまじいし、イソギンチャク効果がズル過ぎる。魚に嫉妬しているわけではないけど、なんかちょっとイヤ。